注)本イラスト記事は「ふれあい山口 2005.12月号」からの転載です。

(2)東大寺の再建に尽くした人として語られていますが、その東大寺はどんな歴史を持っているでしょう。

東大寺は聖武(しょうむ)天皇が盧舎那大仏(大仏様)を作られた寺として知られています。現存する大仏様は座高約15m、高さ約3mの蓮華に座していらっしゃいます。 この大きな大仏様の住まわれる大仏殿も大きいものが必要だという事は想像に難くありません。

最初の大仏様は天平17年ー宝亀2年(745ー771年)、大仏殿の造営は天平19年ー天平勝宝3年(747ー751年)です。

平安時代末、源平抗争さなか、平重衡の軍勢が南都を攻め、この兵火の為に治承4年(1180)12月28日、東大寺も大仏殿をはじめ伽藍の大半を焼失してしまいました。

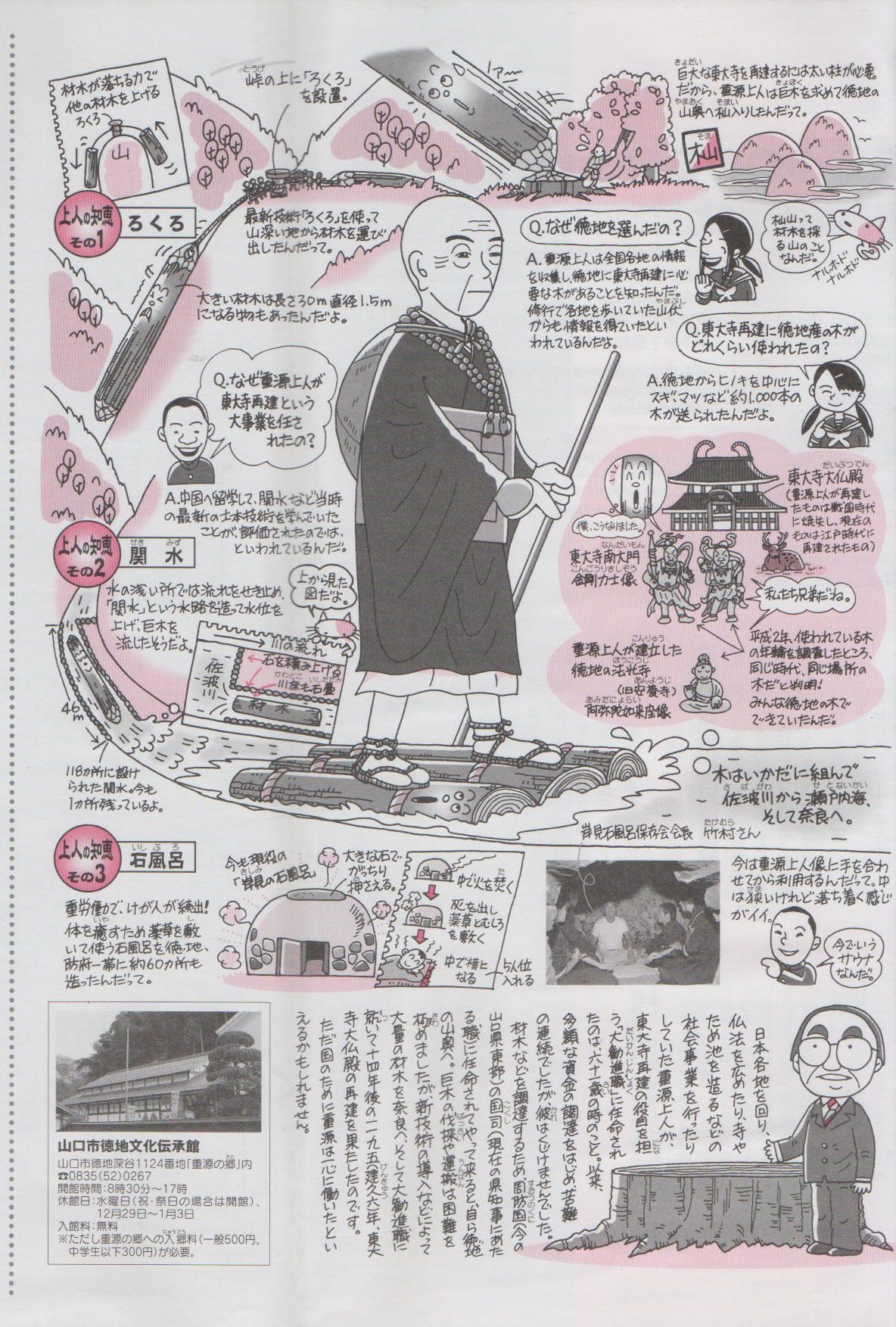

焼失した大仏殿を中心とする東大寺伽藍の復興造営は、俊乗房重源によって翌年から着手されるところとなります。

俊乗房重源は大勧進職として全国を勧進する一方で源頼朝公の援助も得て復興を進め、文治元年(1185)には後白河法皇を導師として大仏さまの開眼供養を挙行、建久6年(1195)には後鳥羽上皇や源頼朝公の臨席も得て大仏殿落慶供養、さらに、建仁3年(1203)には後鳥羽上皇の行幸を得て東大寺総供養を行なうことができました。

室町時代も末になると、群雄割拠、世は下克上の気運に満ち、大和国もまた戦乱の巷となることを免れませんでした。永禄10年(1567)10月10日、三好松永の乱による兵火は大仏殿にも及び、二月堂・法華堂・南大門・転害門・正倉院・大鐘楼などは残ったものの、東大寺の大伽藍を再び灰燼に到らしめたのでした。

江戸時代に入って、漸く龍松院公慶上人が徳川幕府に働きかけ、また大勧進職として諸国を勧進し庶民の結縁を求めるとともに、諸大名にも協力を仰いで東大寺の再建造営に取りかかりました。 その結果、大和出身の護持院隆光の協力を得られたことが奏効して、五代将軍綱吉公と桂昌院、また柳沢吉保(よしやす)らの援助も得られ、大仏さまの開眼供養を元禄5年(1692)に、さらに建築規模は約三分の二に縮小されたものの、再建大仏殿の落慶供養を宝永6年(1709)に行う事ができました。

結局、現在私達が奈良で目にできる大仏殿や大仏様は最初に作られた時の大きさの2/3の大きさで江戸時代に作られたもの。

重源上人が再建した時のものとしては南大門というわけです。

はて、お坊さんの名前はどういう風につくのだろうかと、

俊乗坊がお住まいの名前で、重源が個人としての名前かなと思ったわけです。宮本村の武蔵が宮本武蔵であるように。宿坊という言い方もしますし。

Webで検索してみて驚きました。俊乗房重源と記述されているものも1つや2つではない。ややや?

ちょっと冷静になってみると、房という言葉にも僧の住んでいる所を示す言葉としてあるので、最初の推察が正しいのかな。

俊乗部屋に住まわれている重源様というわけです。

伊藤ていじ著『重源』によると、重源を名乗る前の名前は紀重定(きのしげさだ)。

刀指(武士としての成人式)を済ませて、重定という名前をもらっていました。さらに遡る幼名は伝わっていません。

13歳で醍醐寺に出家して重源という名前をもらっています。

生まれは紀氏(きのうじ)に連なるが分族の一人であり、血縁によりなんらかの立場が与えられるような家ではない。

祖父の代から馬寮官人(馬の管理をする)、京洛の警護といった仕事をしています。

父や二人の兄も馬の管理や武士として警護の仕事をしています。

末の重源は出家の道を選びました。

重源は生まれの身分を越える可能性がある道として僧になったのではないかといわれています。

(4)重源上人はどんな時代に生きた?

保安2年(1121年)に生まれ、建永元年(1206年)6月5日入滅しています。86歳、当時としては驚異的な長命です。

そもそも61歳で東大寺再建の大勧進を受けた事からして尋常ではありませんが。 (5)あのモニュメントは何?

県道184号を南から堀に向かって走っていると、左に見えます。

像は重源上人が佐波川に用材を流して運ばれたという史実を筏に乗られた上人をイメージしています。

後ろにある格子のようなタワーは上人が活躍された鎌倉時代の挿肘木(さしひじき)という建築技法を元にデザインされたそうです。 (6)どうして遠い周防から奈良に用材をだした?

山口市史編さんだより(2013.2.15発行 No.20)に恰好の記事が掲載されました。

吉野山や伊勢の杣は伊勢神宮の本遷宮の時期と重なった。 周防杣は既に有名で福原京の内裏造営や建武中興時の大内裏造営にも使われていた。 また、東大寺再建の発願者である後白河院領でもあった。